『イシューからはじめよ 知的生産のシンプルな本質 ![]() 』

』

著者:安宅 和人 / 出版:英治出版

問題解決に日々頭を悩ませているビジネスパーソンが読むべき本です。

新入社員からベテラン管理職まで、読み手の立場によって問題は様々ですが、「問題の本質」と「解決策の質」の両方を高めることにより、価値の高い仕事ができると示してくれます。

今回の本はこちら → 「イシューからはじめよ」

イシューとはなにか

本のタイトルにもある「イシュー」とは、そもそも何でしょうか。

イシューは英語だから、issueを日本語訳すると「問題」

「問題」からはじめるってこと?そんなのふつうじゃん。。。

キャッチーなタイトルにするため、かっこよく表記しただけかな?

私は読む前、シンプルにこう思っていました…が考えが浅すぎました。

この本によると、まず、世の中の多くの問題は以下の4種類に分類できると言っています。

①「答えを出せる」かつ「答えを出す必要性が高い」

②「答えを出せる」かつ「答えを出す必要性が低い」

③「答えを出せない」かつ「答えを出す必要性が高い」

④「答えを出せない」かつ「答えを出す必要性が高い」

この4種類のうち、①「答えを出せる」かつ「答えを出す必要性が高い」 がイシューです。

皆さんが陥りがちになるのが「答えが出せない問題」に対して、多くの時間を費やして悩んでいるのではないでしょうか。それは「考えているフリ」をしているだけで、価値が生み出せていません。

安宅さんは、この問題について以下のように述べています。

悩んでいると気づいたら、すぐに休め

悩んでいる状態が長く続くのは、前に進んでいない状態です。答えのない問いに10分悩んだら、悩むことはやめよう、と教えてくれています。「悩む」と「考える」は全く別のものであり、この2つの違いを理解しておくことが重要です。

価値のある仕事を行うには、どうすればいいのか

問題はわかっているから、いっぱい時間をかければ課題解決できる!

だから考える時間が多ければ多いほどいいのではないか?

具体的にどのようにイシューを捉えて問題解決をすればよいのでしょうか。

問題はすでにわかっているから時間をかけてやれば解決できる…本当にそうでしょうか。

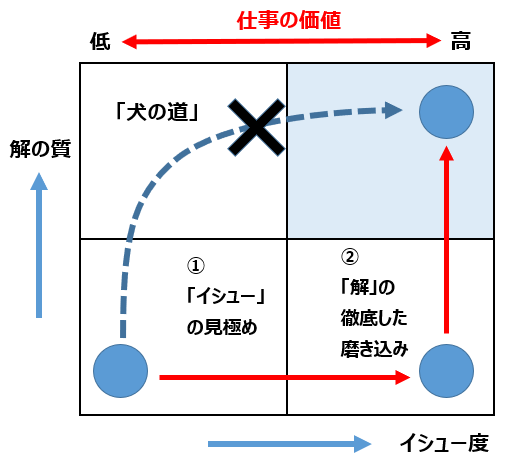

この本では「イシュー度」と「解の質」の両方を高めることで、価値の高い仕事ができると言っています。

皆さんが陥りがちな、労働量によって価値のある仕事をしようとするアプローチは間違っていると警告をしています。

安宅さんは、この労働量に頼ってひたすらに働き続け価値のある仕事にたどり着こうとすることを「犬の道」を歩むと表現しています。これでは、力づくの体力勝負で価値ある仕事を得てきたとしても、そのやり方でしか部下に仕事を教えることができません。

リーダーとしての資質として、その「力づく」では結果を出すことは難しいでしょう。仕事のステップや解決策までのアプローチ、その結果を後に使えるように標準化することが困難だからです。

では、価値のある仕事をするためにはどうすればよいのでしょうか。

そのステップについて、この本では以下の流れであると紹介しています。

①「イシュー」の見極め

②「解」の徹底した磨き込み

何が問題なのか、しっかりとイシュー度を見極め、取り組むべき問題を明確にすることが重要です。

イシュー度が低い状態で問題解決しても、「解の質」としては低いので、結果として「仕事の価値は低い」という結果になります。

この本で紹介されているイシュー度向上の手法として、「仮説してみる」としています。

例えば、ある商品を企画している際に「○○の市場規模はどうなっているのか」をイシューとしてしまうと、何に答えを出せばいいのか、何が正解なのか正確にわかりません。そこで「○○の市場規模は縮小に入りつつあるのではないか?」と一歩踏み込んだ仮説を立てることが大事となります。

仮説を立てることで、自分が何に答えを出そうとしているのかが明確になるため、本当に必要な情報や分析がわかる=効率的に問題解決にあたることができる というロジックです。

以下の3つの条件を満たすものが良いイシューとなります。

条件① 本質的な選択肢である(答えが出ると今後の検討方向性に大きな影響を与える)

条件② 深い仮説がある(ここまで考えるのか、というところまで踏み込んでいる)

条件③ 答えを出せる(既存の手法やアプローチで答えを出せる)

イシューを特定するにあたり、私が読んだ中で、特に重要と感じたのは以下のことです。

「一次情報(誰のフィルターも通っていない情報)に触れる」こと

私の仕事でも「現地・現物・現認」という3現主義という考え方があり、理解しやすかったです。実際にこの3現主義を行うのは、実は難しく、常に意識しないといけません。

いかに優れた情報でも、二次的な情報は少なからず誰かのフィルターを介しているため、問題となる対象に一面を引き出したものに過ぎないと言われています。

その誰かのフィルターからこぼれ落ちた情報が、実は重要は要因となることもありえます。

まとめ

問題解決をする際に、重要となるのは「イシュー度」だと理解できました。

何にどういう答えを出せばいいのか?に対し、明確に数値やデータで表現すること、出した答えを磨き上げることで「解の質」が向上し、結果「価値のある仕事」となります。

最初のとっかかりである「イシュー度」、それは仕事でもプライベートでも、課題の大小かかわらず重要だと考えます。

皆さんも「価値のある仕事」ができるように一緒に頑張りましょう!

今回の本はこちら → 「イシューからはじめよ」