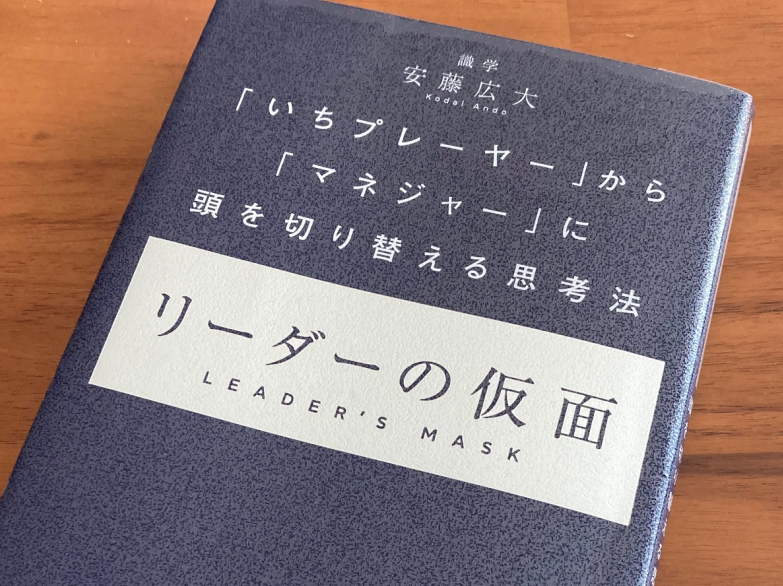

『リーダーの仮面 「いちプレーヤー」から「マネージャー」に頭を切り替える思考法 ![]() 』

』![]()

著者:安藤 広大 出版:ダイヤモンド社

初めて部下を持つ「若手リーダー」におすすめの本です。リーダーとはどうあるべきかを、5つのポイントに分けて理解しやすく説明されています。文章も読みやすいので時間がかからずサクサクと読めるかと思います。リーダーとしてうまくやれるか、リーダとしての仕事・役割とは何かを悩んでいる方は、考え方として参考になるのではないでしょうか。一読する価値アリ、と思いますので、ぜひ読んでみてください。

今回の本はこちら → 「リーダーの仮面」

リーダーの仮面とは

仮面装着! リーダーに変身!

…すいません

皆さんの想像する「リーダー像」とは、どんなイメージでしょうか。

カリスマ性があり、言葉と熱意で人を動かすことができ、学級委員タイプや部活動のキャプテンタイプを想像するのではないでしょうか。

それ以外の方はリーダーになれないのでしょうか。

あるいは、リーダータイプに性格を変える必要があるのでしょうか。

この本では、その必要はない、と断言しています。

プレーヤーとして優秀だった人であればあるほど、リーダーとして失敗するリスクを抱えている

失敗する人のパターンは、以下の「2つ」であり「最悪パターン」と指摘しています。

パターン① 手取り足取り指導する人 ⇒ メンバーが思考停止、成長しない

パターン② 部下についてこさせようとする人 ⇒ リーダーとしての責任放棄

プレーヤーとして優秀な人ほど、このどちらかのパターンに陥りがちとのことです。

部下やスタッフを持つと、これまでの仕事の延長ではなくなり「マネジメント能力」が必要となります。

リーダーとしてフォーカスすべき「5つのポイント」に絞ってマネジメントをすれば、カリスマ性も、人間的魅力も不要、最悪パターンも回避できる、と述べられています。

この本では、後述するリーダーの思考法に則って、他のことを考えないようにすることを「仮面をかぶる」と表現します。

リーダーの仮面をかぶるための「5つのポイント」について紹介します。

リーダーに必要な5つのポイント

ルール、位置、利益、結果、成長

上記の5つのポイントがリーダーに必要と述べられています。

それぞれについて、説明していきます。

①ルール|場の空気ではなく、言語化されたルールをつくる

ルールがあるからこそ、人は自由になれる

ルールがないと、自由すぎてストレスになってしまうようです。

そのため、リーダーが行わなくてはいけないのは、「ルールを作り、それを守らせる」と述べられています。

例えば、決められたテーマもなく「自由に絵を書いて」と言わると迷っちゃったり、飲食店でメニューがいっぱい種類があったら迷ったり、と制限や制約・条件がないと考えてしまいますね

②位置|対等ではなく、上下の立場からコミュニケーションをする

立場が上に行けば行くほど、見える範囲は広がります。

そのため、高い位置にいる人は、未来を見据えて決断し、行動する責任を負います。

リーダーの視点は「未来」に向けるべきであり、仮面をかぶり「位置」を意識することで、「今の利益」を脇に置いて、「未来の利益」を選ぶことができるように、と述べられています。

ここで、リーダーとしての位置について、部下との関係は「上下」であることとされています。

例えば、上司はお願いをしない(例:忙しいと思うけど、できれば●●をしてくれないか 等)ことです。

お願いをする=決定権は「部下」にある状態となり、仕事としての成果が部下頼みになってしまいます。また、部下の様子をうかがって、●●の進捗状況は?などと、上司から部下へフォローすることもやめるように述べられています。

私は、めちゃくちゃ部下にお願いしてました…

部下の様子を見ながら、業務量などを考えながら、良かれと思ってしていたけど、ダメなんですね

指示は「上から下」へ、その後の報告は必ず「下から上」へ

機械的に事実だけ聞くほうれんそう

ピラミッド組織では、立場が上がれば上がるほど「孤独」になります。

寄り添いすぎると、部下は成長しません。

あの人、最近ちょっと冷たくなったよね

と言われれば、あなたはリーダーにふさわしい振る舞いをしている結果です。

③利益|人間的な魅力ではなく、利益の有無で人を動かす

本当についていきたいと思われるリーダーは「利益をもたらしてくれる人」だと述べられています。

利益とは、まず優先すべきなのは「集団の利益」です。会社の売上や目標営業件数などがそれです。その後、「個人の利益」に分配されていくべきであると言われています。

ここで「集団の利益」ですが、目標がわかりやすく数値化されていることが求められます。その目標に向けて、仲間で達成することで「チーム一体感」が出るように働きかける必要があります。

「もうちょっと、もうちょっと」を日々積み重ねる

リーダーに求められるのは、適度な「負荷」でより遠くまで導いていくことです。ちょっと頑張れば届きそうだと思えば、人は力を出します。

④結果|プロセスを評価するのではなく、結果だけを見る

プロセス(過程)は評価しない。これが本書のスタンスです。

世の中はプロセスをほめるのが是となっていますが、本書では反対されています。

「頑張っている」を評価してしまうと、「成果」が出ていなくても良しとなってしまいます。会社は利益を求め、その対価として給料を払っています。

厳しいようですが、頑張っても結果がなければ「利益なし」=「給料なし」です。

部下がそうならないために、リーダーは「プロセス管理」ではなく「結果の管理」を身につける必要があります。

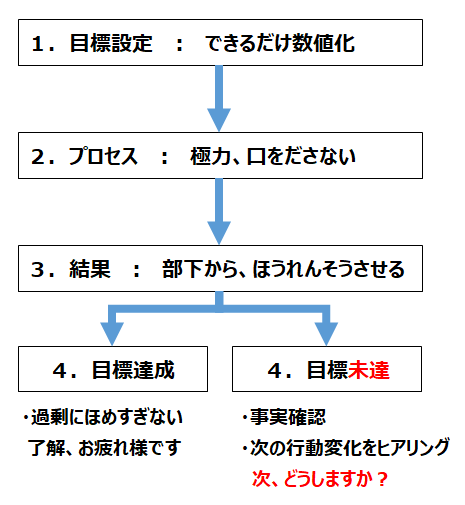

以下に流れを示します。

ここで重要なのは、目標未達の場合、言い訳をさせないことです。

リーダーの仮面をしっかりかぶり、結果を淡々と受け止め、「次、どうしますか?」と部下に振り返りをさせ、次は目標達成させるためにはどうすればよいのか自主的に考えさせることが必要です。

結果に一喜一憂(ほめたり、怒ったり)で終わるのではなく、「次」を見据えることがリーダーには求められます。

⑤成長|目の前の成果ではなく、未来の成長から選ぶ

「不足を埋める」から成長が生まれる

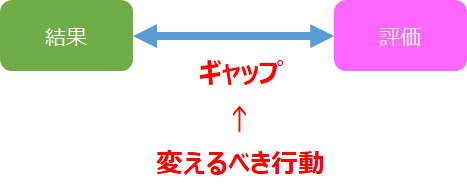

結果に対し、リーダーは評価をします。

以下のように、部下は「結果」と「評価」のギャップを認識し、次の目標を「変えるべき行動」と一緒に設定します。

この「結果」と「評価」のギャップを埋めていくことが「成長」になります。

あくまで主体は「部下」となります。

部下が「言い訳」が可能な状態になると、ギャップを正しく受け止められず成長できません。

リーダーが言い訳のできる環境を潰しておくコミュニケーションを日頃から取っておくことが求められます。

部下が成長するために、リーダーは、成長の場を用意し、成長を信じて待つ我慢強さが必要です。

人は経験とともにしか変わらない

「とにかく一度行動させる」をやってみる

知識だけが増えても変化しません。

本を読んでも変わった気になっているだけで、身体性を伴わなければいけないです。

そのためには、部下は「行動すること」が必要です。

部下が行動することを後押しするのがリーダーの役目です。

失敗したとしても、それは上司・リーダーの責任とし、思いっきりやらせることで、「稼ぐ力を身につけさせてあげる、生き抜く力を身に付けさせてあげる」を意識してください。

まとめ

いいリーダーの言葉は、遅れて効いてくる

リーダーの仮面をかぶることで、冷たい、嫌われるなどの感情論を捨て、機械的に成果を求めることが、結果として組織の利益・部下の成長になるということを教えてくれました。

リーダーとしてのマネジメントとして、非常に参考になるかと思います。

内容としては、厳しすぎる点も多々あり、考え方として「合う、合わない」があるかと思います。

私は概ね納得、理解しましたが、実際に「リーダーの仮面」をかぶることが出来るか、と問われると出来ていません。リーダーとして甘すぎる点もあり、「良い程度の気軽さ」が重要と考えているため、リーダーの仮面を半分かぶっているレベルかと思います。

読み手がそれぞれ、本書を読み、自分なりのリーダーになるために「考えて行動する」ことが重要だと思います。

今回の本はこちら → 「リーダーの仮面」